◎神武寺 909→914 金沢八景 品川行 新1000系4両編成先頭=1432

神武寺駅は3月に新駅舎が完成していた。

連休中のためだろうか。案に相異して先頭車両は満席。六浦からは立客も多い。どうせ座れないなら、金沢文庫から快特の先頭に乗ろうと思い、八景から文庫まで先行する普通に乗り換えることにする。

◎金沢八景 916→918 金沢文庫 品川行 1500系6両編成先頭=1642

金沢文庫に到着してホームの品川寄りに移動して待つ。

◎金沢文庫 922→1001 泉岳寺 青砥行 快特 新1000系12両編成先頭=1032

先程神武寺から乗ってきた編成を連結してから発車。先頭列車が到着してから逗子線の編成を連結して発車するまでの時間を計測すると、2分10秒だった。JR逗子駅で上り列車が後ろに空車を増結する際には3分以上停車するのと比べると離れ業である。

前側の編成もロングシートの新1000系だった。先頭ドア付近に立ち、前方の景色を眺めながら進む。横浜で先頭付近に着席。ここからは120km/h運転区間なので、頻繁に力行と惰行を繰り返す気合の入った走りを見せる。京急蒲田前後では、高架工事が進められている。部分的に鉄骨やスロープが組み上がっているが、品川寄りは重層となるようで、大掛かりな工事になりそうだ。

蒲田を過ぎてからもしばらく高架が続くが余り飛ばさず、北品川で地上に下り、八ツ山のガードでゆっくりとJR線をオーバークロスして品川に停車。品川手前に25km/h制限があるが、これを過ぎると駅構内でも再加速を入れて、所要時間短縮に努めている。

品川で後ろ4両を切り離し、注意信号でゆっくりと発車。すぐに地下へ入る。トンネルに入ると進行信号が続くが、泉岳寺場内は注意、出発は停止だった。ここで西馬込からの列車の接続を取るためのようだ。

泉岳寺で一旦下車して、券売機にsuicaを入れて都営地下鉄・東京メトロの1日乗車券(1000円)を購入。

◎泉岳寺 1007→1013 新橋 印旛日本医大行 都営5300系8両編成先頭=5311-8

西馬込からの接続列車を待って発車。

新橋では都営地下鉄からゆりかもめまで地下街を経由するが、要所に案内表示があり、最短経路でゆりかもめ乗り場に至る。ゆりかもめの新橋駅では、行楽客が切れ目なく行き交う中、テーマパークなどの前売入場券販売の呼び込みが行われている。

◎新橋 1020→1044 有明 豊洲行 27番6両編成先頭=7271

車内は満員。汐留からの乗客も加わり、特に先頭車は観光客でいっぱいで、移動も困難な程である。竹芝の辺りから、左前方にレインボーブリッジが見える。この列車は後にレインボーブリッジを渡るが、首都高速道路の下を通るので、渡っている途中での景色はさほどでもない。手前からの風景の方が良い。

レインボーブリッジを渡るまでは下車客は無かったが、お台場海浜公園以降は各駅で少しずつ下車して、それぞれの目的地へ散って行った。国際展示場正門辺りからは立客がだいぶ減った。ビックサイトには、2016年オリンピック東京招致の大きな垂れ幕が掲げられている。

この列車は時刻表上では豊洲行だが、今日に限り車両交換があるとのことで、車庫のある有明では中線に到着し、ホーム向かい側の列車へ乗り換えとなった。

◎有明 1044(実測は1046)→1051 豊洲 12番6両編成先頭=7121

ここからは、今年3月に開業した区間だ。沿線の埋立地はまだ開発中で、次の停車駅である有明テニスの森では、両側に更地が広がり、その中で重機が点在していた。

その次の駅も似たような情況。終点の豊洲は、地下鉄有楽町線との接続駅で、幹線道路も通り、ショッピングセンターのようなビルも駅に隣接していた。豊洲到着でゆりかもめ再完乗となった。

◎豊洲 1105→1110 新木場 新木場行(有楽町線) 7000系10両編成4両目4号車=7433

車内は適度に空いている。新木場まで2駅。辰巳を出て、しばらく走り、地上へ出るとすぐに終点新木場に到着。ホームから改札階へ上がると、コンコースに大きな木製の駅名碑がある。木場をイメージしたデザイン。平成元年に幕張メッセに行った際、当時JR京葉線は新木場発着だったので、ここで乗り換えたが、その時にも見たように記憶している。

◎新木場 1118→1208 和光市 和光市行(有楽町線) 7000系10両編成先頭=7033

新木場から和光市まで有楽町線を乗り通す。埋立地を見ながら地下に入る。引き続き、車内は空いている。永田町では乗り換えが多いようで、過半の乗客が入れ代わった。

地下鉄の乗車記録は、あまりはっきりしないが、有楽町線は、新木場から東池袋か池袋までは既乗区間であったと思う。千川では停止信号のため少し停車とのアナウンスがあったが、程なく車上信号の切り替え音が聞こえて発車。千川を発車するとすぐに左手から新線が合流し、小竹向原へ。この先は新たに乗って来る客は少ない。最後の1駅の先頭車両の乗客はおよそ15名。地下鉄成増を過ぎると地上へ出る。1207頃、終点の和光市に到着。

東武線への乗り換えの客が多いようで、彼らは同じホームの向かい側で待っている。

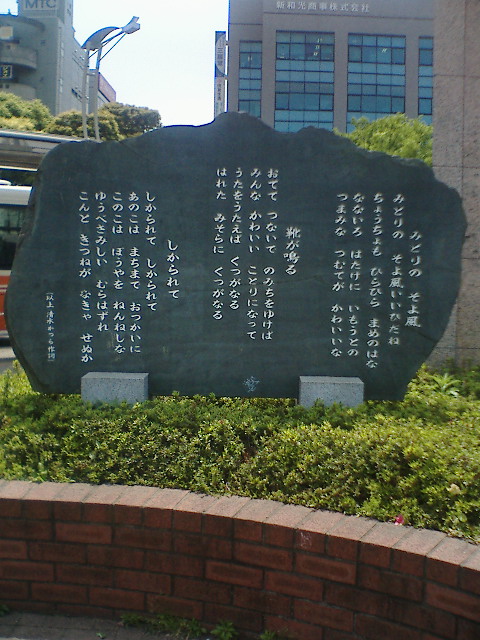

次の新線池袋行まで10分余りあるので、とりあえず改札を出て、駅前を眺める。南北両口の間は自由通路でつながっていて、南口の方が賑わっている。南口駅前広場には、地元に住んでいた童謡詩人である清水かつらの詩が歌碑になっている。

◎和光市 1221→1237 (新線)池袋 新線池袋行(有楽町新線) 07系10両編成 先頭1号車=07-102

07系は、7000系と比べると、扉や乗務員室側の窓が大きくなっている。鳥をバッグに入れている乗客がいて、飼い主がなだめているが、頻繁に鳥の声が車中で響く。

小竹向原からは、運転室後ろに立って、新線区間を眺める。現在は有楽町線の複々線区間として位置付けられて、独立した名称が無いが、来年開業予定の地下鉄副都心線(13号線)の一部になるらしい。そのため、駅番号はY09で有楽町線の池袋と共通だが、ラインカラーは副都心線で使う茶色である。駅の位置も少し離れている。

◎(新線)池袋 1250→1300 練馬 小手指行(西武有楽町線) 7000系10両編成2両目9号車=7922

要町?の島式ホームの躯体が見える。現在は通過扱いのため、駅としての内装はなされていない。

小竹向原では、在来有楽町線の和光市行からの接続を待って発車。ここから西武線に入るが、地下区間が続く。新桜台の駅名板周辺の色は地下鉄有楽町線と同じ黄色で、一見して地下鉄の延長線に見える。新桜台を過ぎて、地上に出る。

練馬では、豊島園行への接続が10分余りあり、ホームで新旧(黄色系統のものと青系統のもの)の西武電車が行き交うのを眺めて過ごす。この駅は、高架2面4線の両外側に通過線があり、急行以上が通過していく。この時間、特急の通過はなかった。

◎練馬 1314→1316 豊島園 豊島園行(西武豊島線) 8両編成 先頭=20158

練馬を出ると、上下高架線の間から地上に下りて、単線区間になる。少し走るとすぐに終点の豊島園。行き止まりホーム1面2線。

自動精算機があるが、地下鉄1日乗車券からの乗り越しには対応していなかったので、有人改札で精算した。 正面少し先に豊島園があるが、右手に少し先に都営地下鉄大江戸線の豊島園駅が見える。

◎豊島園 1326→1330 光が丘 光が丘行(都営大江戸線) 12-000系8両編成 2両目=12-517

トンネル断面の関係で小振りな車両。ロンドン地下鉄のチューブ区間の車両のように壁面が斜めで上部の角が切られた形。

光が丘の飲食店街で昼食にしようとするが、どこも混んでいる。うどん店なら早いかと思って杵屋に入ったが、店内の手際も悪いのか、時間がかかっている様子。テーブル毎の注文も把握できていないようで、できた料理を持って店員がうろうろしている始末。入り口近くの席だったので見ていると、席の案内も適当な様子。空席待ちの客に名前を書かせているが、空いた時に呼んでいるのだろうか。隣の席の家族連れの注文は、出来てくるタイミングがばらばらである。それでも、しばらく待つと注文の品が届いたので、そそくさと食べる。味は、特にまずくないという程度だった。

◎光が丘 1422→1539 都庁前 都庁前行(都営大江戸線) 12-000系8両編成 先頭=12-441

ホームに下りると、すぐに出る列車があり、待たずに乗車。最初は座席の3分の1が埋まる程度の乗客数だったが、だんだんと混んできて、東中野辺りで、席はほぼ埋まり、区間によっては立客も見られた。他の地下鉄よりも車内が狭いので、前の人と相互に足を伸ばせばぶつかりそうである。

大江戸線の車両はリニアモーター駆動とのことだが、座っている限り、あまり違和感はない。運転室後ろから見ると、軌道の中央が連続して突起しており、ここが電磁石になっているのだろうか。ATO(自動列車運転装置)制御のため、先頭の乗務員はモニター画面を見てドア扱いをし、発車ボタンを押すと自動運転するようだ。

都庁前から環状線に入った。車内の天井が低いためか、中吊広告の上半分が斜めになるような止め具となっている。通常の広告は横から見ると∥型だが、ここではY字状になっている。

六本木から汐留にかけて下車客が多く、急に空いてきた。清澄白河駅のトンネル壁には金属の造形が施されていて、目を引く。

この先は、さほど混まず、淡々と下町の地下を回って新宿の都庁へ戻ってきた。大江戸線は都心部が環状になっているが、山手線のような環状運転は行わず、光が丘から下町を回ってきた電車はここが終点となる。

◎都庁前 1551→1553 新宿 (都営大江戸線) 12-000系8両編成 先頭=12-411

隣のホームから、先ほど通った環状線を1駅だけ乗って、新宿へ。ここから新宿線に乗り換える。

◎新宿 1602→1632 本八幡 本八幡行(都営新宿線)急行 京王9000系10両編成 先頭10号車=9731

ホームに下りて止まっていた列車に乗車したが、途中で急行の通過待ちがあるとのことで、1602の急行を待つ。車内は空いていた。この列車は地下鉄線内でも急行運転を行っているが、特に通過線は無く、通常のホームをそのまま通過する。そのためか、車内放送では、ホームから離れて歩くよう案内している。

神保町で、しばらく停車。この先の岩本町で軌道内にアルミ風船があって撤去作業中とのことだったが、間もなく、撤去完了したとのことで、3分程の停車で済んだ。

大島・東大島間で地下から高架線に上がり、東大島通過後に墨田川を渡った。船掘に止まり、発車するとすぐまた地下へ入った。ここから3駅通過して、終点の本八幡までノンストップ。先頭車両の乗客は9人にまで減った。瑞江には通過線がある。先行列車が見えたが、途中で独立したトンネルの通過線へ分岐して、通過線から瑞江駅のホームは見えない。

その後も淡々と走り、地下線のまま終点の本八幡に到着。車内放送によると遅れは2分余りとのこと。

◎本八幡 1640→1645 西船橋 千葉行1534B E231系10両編成 3両目3号車=モハE231-53

地下鉄駅からJRへは駅ビルの中を通る。本日初めてJR乗車。総武緩行線で2駅。西船橋は地上に4面8線(武蔵野線は別途)の駅で、うち2面は相互乗り入れしている東葉高速鉄道と地下鉄東西線で共用している。

ホームには、競馬新聞を持ったおじさんが座っていた。今日はレースがあったのだろうか。

◎西船橋 1655→1737 中野 中野行(東西線)快速 東葉2000系10両編成 先頭10号車=2004

各駅停車があるが、後からの快速が先行するので、それを待つ。待っていると、東葉高速鉄道のオレンジ色の車両が入ってきた。

西船橋を出ると、江戸川を渡り、しばらく高架線を快走する。一部の駅には退避線にホームがあり、快速は本線を直進する。葛西の退避線には、先行していた各駅停車が止まっていた。

西葛西を通過して荒川を渡ると、程なく地下に入り入る。南砂町は別トンネルの通過線であったのか、ホームは見えず。東陽町からは各駅停車になる。この辺りで先頭車両はほぼ満席。

都心部では混雑していたが、高田馬場で急に空いた。落合を出ると、さほど急ではないが長い勾配を登っているのが感じられる。やがて前方に光が見えた。中野到着直前に地上に出る。外はまだ明るい。

◎中野 1744→1749 新宿 ホリデー快速おくたま4号・あきがわ4号 新宿行 快速1608H E233系10両編成 先頭1号車=クハE233-45

中央快速線に新たに導入されたE233系に初乗車。しかし、1区間だけで、しかも大変混んでいる。

新宿で下車。201系との並びを狙うが、やはり上下線のホームが離れているようだ。この後の湘南新宿ラインは、国府津行の快速があるが、グリーン車まで満席だったので、次の大船行まで待つ。駅構内は工事中で、落ち着けるスペースが無い。

◎新宿 1819→1910 大船 大船行1240Y E231系10両編成 4号車=サロE230-1037

大船行のグリーン車は空席があった。新宿で思ったより時間を取っている間に、外は薄暗くなってきた。

横浜では時間調整で2分余り停車。この辺りでは既に暗くなっている。この列車は大船止まりなので、大船で10分の待ち合わせとなる。大船駅7番線に着くと、この後の横須賀線が、西大井付近での踏切安全確認のため、8分遅れとのこと。その間、改札内の書店で時間をつぶす。

◎大船 1920→1939 東逗子 久里浜行1715S E217系15→11両編成 4号車=サロE216-19

大船を発車したのは9分遅れの1929だった。車内放送は若い男性と思われる声だが、最近のJRとしては考えられない程、素っ気ない。「次は鎌倉でーす」のように1回言うだけ。さすがに逗子では到着番線と、切り離し作業がある旨の案内はあったが、遅れのことや発車見込時刻について一切触れない。

逗子に停車してしばらくして、信号が変わり次第発車との案内があったが、遅れに触れない点で徹底している。逗子は1944に発車し、何事も無かったかのように東逗子に到着した。

0 件のコメント:

コメントを投稿